Ricordo …

di Carolina Borriello

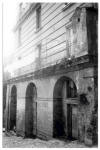

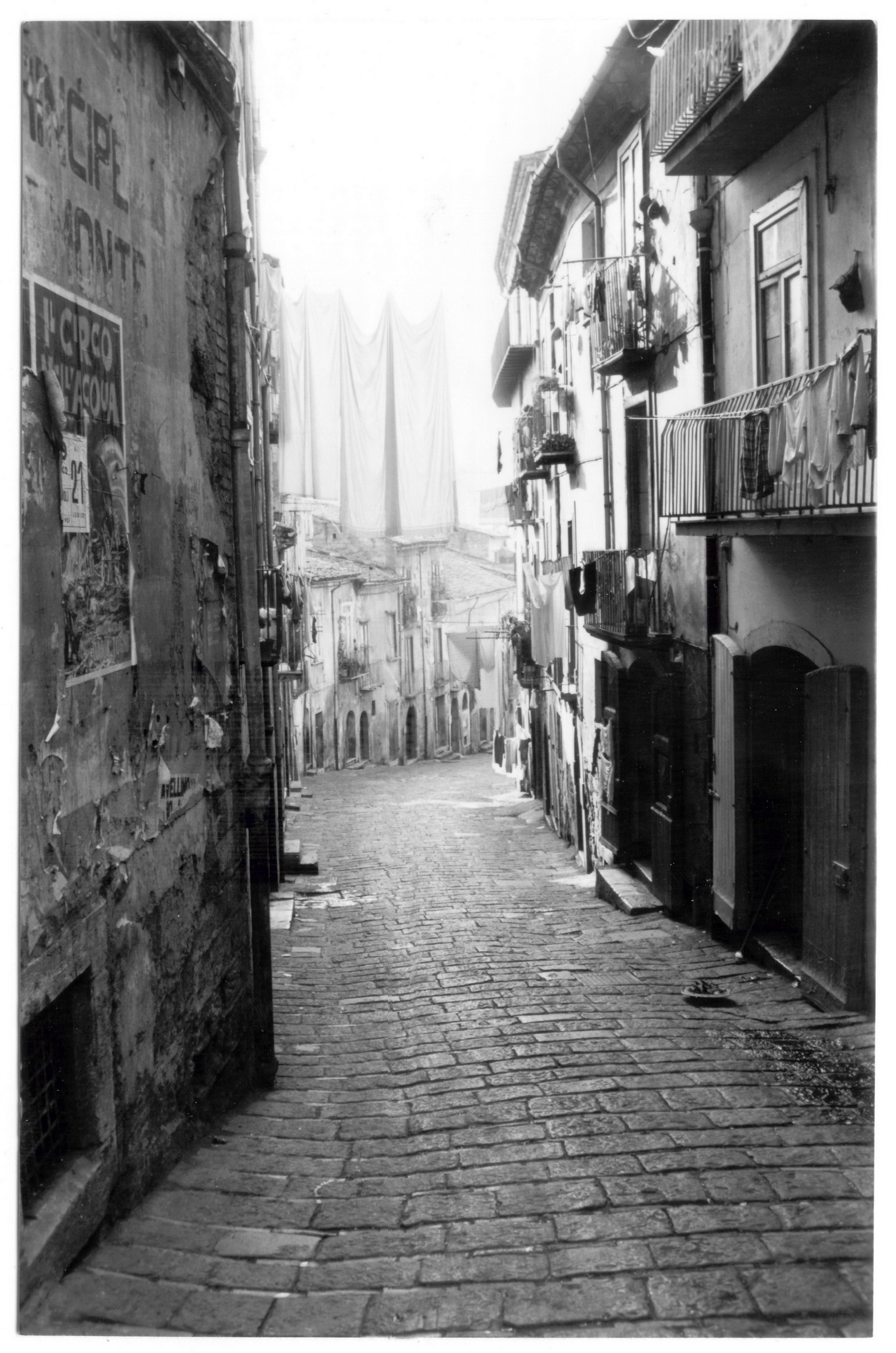

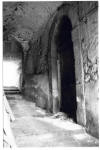

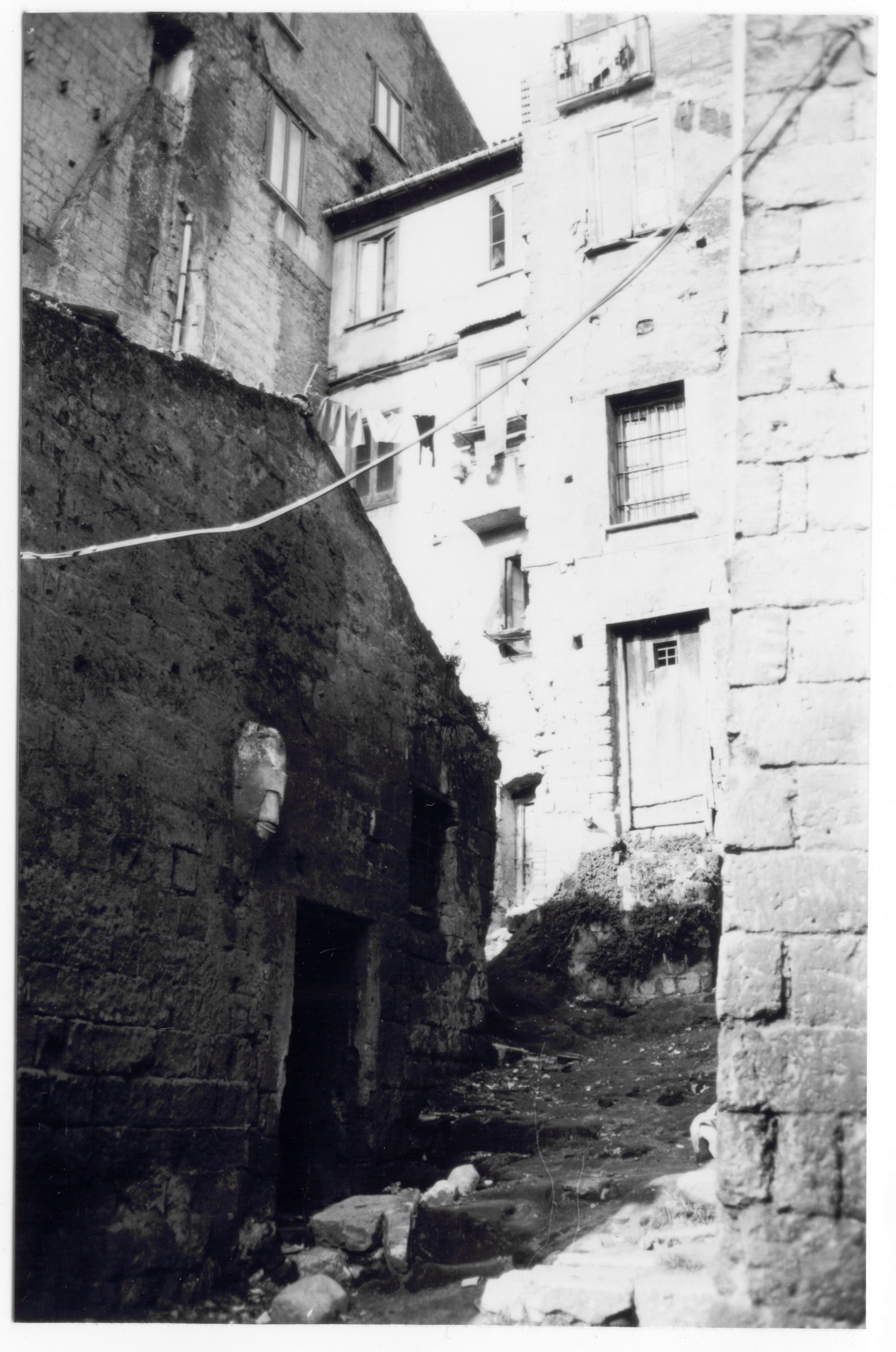

foto di Adamo Candelmo

Le

foto non sono sempre direttamente collegate al testo, ma vogliono fornire una

panoramica della città prima del terremoto.

Quella domenica di fine novembre era stata

particolarmente calda. Ricordo che la mattina, io e mia sorella,

eravamo state a messa, e poi in compagnia del gruppo dell’Azione

Cattolica. Quel giorno era il compleanno della nostra amica Eleonora e

noi del gruppo, quella sera saremmo dovuti andare tutti, accompagnati

dal catechista, a casa sua a mangiare una fetta di torta. Attendevo con

ansia quel momento, che non giunse, perché nessuno venne a prenderci

per andare da lei. Io ne fui delusa, e mi rassegnai a guardare la TV in

famiglia. Eravamo tutti in camera di mamma e papà (era lì che c’era la

televisione). Io e papà avevamo appena terminato una partita a scacchi

(non ricordo chi avesse vinto), c’era 90’ minuto in TV (che io odiavo

perché era di una noia mortale, al contrario delle partite che io, da

buon maschiaccio adoravo). Avremmo poi visto un film western (altra

passione condivisa con papà).

Ad un tratto la mia sedia cominciò a vibrare ed io

urlai «Il terremoto!!!». Non sapevo cosa fosse, ma ricordavo le

immagini sconvolgenti del terremoto del Friuli. In un attimo eravamo

tutti fermi sotto l’architrave della porta che divideva la camera dei

miei dal soggiorno. Tutto oscillava e cadevano gli oggetti poggiati sui

mobili, poi cominciarono a cadere calcinacci, tanti, io pensavo: “È la

fine! Ma io non voglio morire, non ancora, ho solo 14 anni! Non ho

ancora visto il mondo, non ho ancora vissuto, non è giusto!!”. Non so

se ho pianto, non lo ricordo.

Improvvisamente e quasi contemporaneamente crollò una

porzione della camera dove pochi minuti prima, tranquillamente stavamo.

Vidi il cielo, vidi tanta polvere, delle luci in lontananza (era

l’altra parte della città). Poi tutto cessò, c fu un silenzio

assordante. Per qualche attimo restammo immobili, forse pensando:

“Siamo ancora vivi!?”. Mio padre allora decise che dovevamo provare ad

uscire, ci recammo verso l’ingresso, passando dalla camera di noi

ragazze (le case antiche difficilmente avevano corridoi, le stanze si

dipanavano una dopo l’altra, e la camera di mamma e papà era l’ultima,

al lato opposto dall’ingresso). Vidi gli stivaletti nuovi, quelli che

mamma mi aveva comprato il giorno prima e che io già adoravo perché li

avevo desiderati per tanto tempo, ma non ebbi il coraggio di andare a

prenderli. Vidi il giubbotto mio preferito, ma non ebbi il coraggio,

sarebbe rimasto lì “magari poi torno a prenderlo!”, mi dicevo.

Riuscimmo ad uscire non senza difficoltà perché il

pesante portone non voleva aprirsi. Via Gradelle alla Fontana era

irriconoscibile, gli scalini non si vedevano più, tanti erano i detriti

caduti dai palazzi che quasi si erano toccati per secoli quando si

alzavano gli occhi al cielo, ma io non guardai, non volevo vedere cosa

c’era su in alto. Ci arrampicammo, mio padre cadde (si fratturò una

costola, ma questo lo scoprimmo molto tempo dopo). Udivo gente che

chiedeva aiuto, che gridava, ma non riuscivo a guardarmi intorno,

volevo fuggire via. Via dal terrore, via dal rumore del terremoto, via

da quell’odore che ancora oggi, a volte mi sembra di sentire.

Giungemmo infine in Piazza Duomo (quella che

credevamo fosse stata risparmiata), c’era tanta altra gente, tutti

bianchi di polvere e di paura, sembravamo lo spettro di una serenità

perduta per sempre.

Tante persone non c’erano più. Non avrei più rivisto

in modo particolare la “Signorina Elena” un’anziana nubile che tante

volte mi aveva chiamata quando mi vedeva in strada per regalarmi le

caramelle. Non avrei più sentito le loro voci: «Picciré, addo’ vai, non

t’allontanà, cio’ dico a mammeta!». Avrei poi dimenticato i loro volti?

Un sogno si era spezzato, non sarei stata più la stessa. Ancora oggi a

44 anni, porto con me i segni di quel terribile giorno.

Io, però, almeno ci sono ancora e posso ricordare, ma

la mia amica Eleonora, quel giorno, il giorno del suo quattordicesimo

compleanno, non ha avuto il tempo di spegnere le candeline, per lei il

tempo s’è fermato, i suoi sogni si sono spezzati, il suo sorriso si è

spento per sempre …

Per anni, pur continuando a vivere ad Avellino, non

sono più tornata lungo quello che restava delle strade della mia

infanzia. Avevo paura di rivivere quei terribili attimi, avevo paura di

ritrovare i fantasmi del passato. Ma un giorno, forse avevo 20 o 21

anni, ci sono tornata con il mio ragazzo (ora è mio marito), per

mostrargli dove ero nata. Giunti a piazza Duomo esclamai: «Com’è

piccola la piazza, io, quando qui giocavo a calcio con i miei amici, la

ricordavo immensa!!!». Ma è normale, quando si è piccoli tutto sembra

enorme, poi con gli occhi dei grandi tutto si ridimensiona.

Imboccammo la strada a destra, Via Seminario, il

primo edificio era sempre lo stesso, quello del dottore Davidde, là

quasi nulla era cambiato, ma di fronte mancava il seminario. E qui

iniziano i ricordi.

Ricordo le voci dei ragazzi ospiti del seminario,

quando giocando a calcio dicevano: «Passa, passa la palla, e passala!»

e poi, quasi inevitabilmente, il pallone a causa di “un tiro potente”

finiva oltre il muro. Io a volte, se ero in strada, lo raccoglievo

per restituirlo a Don Luigi che puntualmente usciva per

raccoglierlo, altre volt, invece, mi divertivo a nasconderlo “per

dispetto”.

Più avanti, la strada curva verso sinistra, ed il

muro del seminario la seguiva curvando anch’esso dolcemente. Ricordo

ancora l’odore delle mura esposte a nord che sapevano di muschio, umido

e antico; una bella sensazione, che portava a sognare vite e mondi

passati (c’è da dire che ho sempre camminato dimenticando di posare i

piedi per terra, immaginavo sempre mondi fantastici), una bella

sensazione!

C’era, di fronte al muro del Seminario, la casa della

Signora Maria, le cui nipoti erano mie amiche. Poi c’era Via Gradelle

alla Fontana, «casa mia!» lì abitavano anche le “Signorine”, due

anziane nubili (o “Zitelle”, come le chiamavano gli altri); una delle

due, l’ho già accennato, ogni volta che mi vedeva (poiché era

perennemente affacciata alla finestra) mi diceva: «Carolì, picciré,

vieni, tengo na’ caramella pe’ te». Ed io, golosona, prendevo la

caramella, ringraziavo e speravo di rivederla anche il giorno dopo.

Proseguendo lungo la strada c’era uno splendido

giardino che in primavera era un tripudio di colori e profumi, c’era un

meraviglioso glicine, che pendeva dall’alto muro che in parte cingeva e

nascondeva il giardino, rose, camelie, due altissimi alberi e tanto

verde. Lì abitava la mia più cara amica, l’amica del cuore, Annamaria,

più piccola di me di tre anni, ma che mi seguiva in buona parte delle

mie marachelle. Se quei muri avessero potuto parlare, ne avrebbero

raccontati di guai che abbiamo combinato insieme. Ricordo, una volta,

decidemmo di scavare una buca nella parte più nascosta del giardino

perché eravamo convinte che lì ci fosse un tesoro dimenticato, in parte

lo trovammo (cocci di vasellame vario, pezzi di vetro, ecc.) ma, quando

ci scoprì la nonna della mia amica, furono guai! Avevamo quasi

distrutto una grande pianta di camelie (guarda caso, eravamo convinte

che sotto le radici della camelia vi fosse il tesoro!), che la nonna

curava con tanto amore.

Proseguendo lungo la via Seminario, oltre il

giardino, c’era uno spiazzo di cui non ricordo il nome, (a quell’età

mica ti interessa più di tanto il nome delle strade, ci sono i

particolari a fare la differenza) e pensare che anche lì ci passavo

buona parte delle mie giornate, visto che ci abitava mio nonno. Ma per

me quella era “La piazza della fontanella”, poiché c’era una bella

fontana in ghisa, alla quale noi bambini andavamo a bere e a bagnarci i

capelli durante le lunghe e calde giornate estive (se ci avessero visti

le mamme!), dopotutto non c’era mica il tempo di risalire a casa per

andare a bere!

Poco più avanti c’era l’officina dove mio zio

Giovanni riparava motori di vario genere (tranne quelli delle auto).

Quel posto per me era magico, io spesso andavo da zio e con la scusa di

salutarlo mi sedevo sugli scalini d’ingresso all’officina e lo guardavo

lavorare, poi lo tempestavo di domande «questo come si fa, quello come

funzione, perché quell’altro è così …» e zio paziente rispondeva, poi

gli chiedevo se volesse assumermi come apprendista (solito

maschiaccio!) e lui sorridendo mi consigliava di imparare un altro

mestiere.

Riprendendo il cammino, sulla sinistra, quasi di

fronte all’officina di mio zio, c’era un grande, enorme, portone in

legno, all’interno si apriva un grande cortile, lì abitava la

“Signorina Bianca”, un’anziana donna, con i capelli bianchi, bianchi,

bianchi, sempre raccolti dietro la nuca, ed io pensavo si chiamasse

così per il colore dei suoi capelli. La ricordo intenta a dar da

mangiare alle sue galline, che razzolavano sempre in quel cortile, e

ricordo anche il suo cane, piccolo, con tanto pelo arruffato bianco e

miele, e zoppicava perché aveva un problema ad una zampa posteriore. Io

lo accarezzavo e gli dicevo: «Io e te camminiamo allo stesso modo,

sembriamo due barche nel mare agitato!» (Io sono nata con una displasia

alle anche).

Riprendendo la via, sulla sinistra c’era un vicoletto

per noi bambini “Off limits” (tanto per dare sfoggio della conoscenza

della lingua straniera!). era un vicoletto che a me sembrava “buio e

tenebroso”, in cui viveva una comunità di zingari. Si parlava sempre

male d loro, ma io ricordo che si erano integrati nel quartiere. Non

capitava che rubassero nelle case dei vicini, non “davano fastidio”.

Beh, qualche volta litigavano tra di loro in modo “rumoroso”, ma

dopotutto ricordo (con tristezza) che ciò accadeva anche nelle famiglie

“normali”, e ricordo in modo particolare un uomo con tanti figli, lui,

sempre ubriaco, urlava, imprecava e picchiava chiunque gli capitasse a

tiro della famiglia. Ma, tornando agli zingari, ricordo che il più

scapestrato era un giovane chiamato “Scianiello”, non so se fosse il

suo nome o un soprannome. Beh, lui era spesso ubriaco o sotto l’effetto

di droghe (o entrambe le cose) e spesso sfrecciava come un folle con la

lambretta per le viuzze del centro storico (e lì di macchine non se ne

vedevano quasi mai, solo i residenti, pochi, le avevano, ma erano più

che cauti) o gridava correndo per strada mezzo nudo. Io avevo paura di

lui! E c’era uno zingaro che era un vero artista, dipingeva opere

d’arte sulle lambrette, e, quando incontrava mio padre (papà era

un’abile pasticcere, ma anche un pittore autodidatta, per me era

bravissimo) gli chiedeva: «Maestro, che ve ne pare?», e papà lo

elogiava sempre le sue opere.

Continuando il cammino, c’era, sempre sulla sinistra

l’istituto di suore francesi con il collegio femminile (alcune delle

bambine del collegio erano mie compagne di scuola. Ne ricordo una in

particolare. Ogni volta che erano in arrivo le festività di Natale,

Pasqua o le vacanze estive, diceva: «Mamma questa volta viene a

prendermi e mi tiene a casa durante tutte le vacanze, anzi, forse non

mi riporta più qui», ma poi, puntualmente, quasi tutte le altre

tornavano a casa, e lei restava in collegi. Non ricordo sia mai andata

la mamma, e mi dicevano l’avesse, ma non veniva mai. Mi si stringeva il

cuore, mi chiedevo perché la madre si dimenticasse di lei. Come era

possibile?

Andando avanti, di fronte c’era (e c’è) Rampa Tofara

che scendeva verso Piazza Castello e Corso Umberto I (come adoravo

tutte quelle scale che si confondevano tra di loro e immettevano a

tanti portoni, finestre, e tante storie: avrei voluto conoscerle

tutte!).

Seguendo la strada verso sinistra si costeggiava

l’alto muro dell’Istituto delle suore, mentre sulla destra c’era

l’edificio dedicato a “Victor Hugo” (uno dei miei scrittori preferiti,

sarà un caso?). per circa un anno il Victor Hugo (era il 1979-80) ha

ospitato gli allievi del Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”.

Da piccola, quando passavo davanti a quell’edificio cercavo di

immaginare come fosse all’interno, poi quando mi iscrissi al

Conservatorio, ebbi il piacere di entrarvi, e ricordo che i bidelli e i

professori gridavano sempre come aquile dicendoci: «Non correte, qua

tutto trema, finisce che fate crollare tutto!» e noi ridevamo e

continuavamo a correre.

Accanto al Victor Hugo, ad angolo c’era un edificio

che ospitava il brefotrofio, un istituto dove c’erano tanti bambini

piccoli, senza famiglia. I bimbi affacciati alle finestre e ai piccoli

balconi, come carcerati desiderosi di libertà, mi chiamavano: «Bimba,

bimba, come ti chiami? Vieni a giocare con noi?» io rispondevo «Non

posso, non mi fanno entrare!» e restavamo così a chiacchierare e magari

a sognare di poter giocare un giorno insieme. Tornavo a casa con

un’immensa tristezza e dicevo a mamma: «Perché non ce li portiamo tutti

a casa? Diventeranno miei fratelli e mie sorelle, c’è tanto da mangiare

qui, per dormire ci arrangiamo!». Mamma mi guardava con aria davvero

desolata e mi diceva: «Non possiamo!». Ricordo che a volte anche papà

diceva a mia madre che avrebbe voluto portare a casa qualcuno di quei

bambini, ma non l’hanno mai fatto, chissà perché. Io ora sono madre di

due splendidi bambini adottati.

Più avanti c’era il vecchio ospedale abbandonato …

era un grande edificio, fatiscente, con un grande spiazzo davanti,

tutto recintato, ma affatto impenetrabile. Noi bambini eravamo attratti

da quel luogo e da tutte le leggende che nel tempo erano nate. Si

raccontava che là vagassero le anime delle persone che non erano

sopravvissute a malattie ed operazioni. Che nell’obitorio vi fossero

migliaia di scheletri che di notte si animavano. Allora ci si sfidava;

a turno uno di noi doveva scavalcare la recinzione, attraversare lo

spiazzo, entrare nell’edificio e restarci quanto più a lungo possibile

senza spaventarsi per gli scricchiolii e i gemiti del vento attraverso

le finestre rotte. I più restavano pochi secondi, poi, cominciavano a

correre come se qualcuno li rincorresse, il volto bianco, gli occhi

spalancati, e noi, all’esterno ridevamo come matti, finché non veniva

il nostro turno. Ma immancabilmente arrivava qualche adulto che ci

rimproverava: «Escit a' ‘lloco, che si se sprofonna v’accirite! A te

(rivolto a qualcuno di noi) t’aggio visto, cio’ dico a mammeta!» E

tutti ci dileguavamo schiamazzando e ridendo come pazzi.

Più avanti c’era una chiesetta diroccata,

imprigionata da un alto cancello, che non l’aveva però preservata

dall’incuria e dall’abbandono. Io avrei voluto vederla ma era sempre

chiusa, sempre più tristemente abbandonata.

Poi c’era il Conservatorio di Musica “Domenico

Cimarosa”. Quanti ricordi ho lasciato tra quelle mura. Anche lì i

pavimenti vibravano e ci dicevano di non correre. Ricordo i corridoi

lunghi e semibui. Dietro ogni porta si udivano i suoni ora intonati ora

incerti dei vari strumenti suonati dagli allievi. La musica era ovunque

in quell’edificio. A volte sognavo che di notte gli strumenti

suonassero da soli e le suppellettili danzassero al suono della musica.

Infine si ritorna in Piazza Duomo, dove ho trascorso

tanti giorni sereni, marinando il Catechismo il più delle volte per

giocare con bimbi che non ho più rivisto e non so oggi come siano né

dove vivano.

Andando via un ricordo mi resta nel cuore, i profumi

che si susseguivano lungo il cammino la domenica tornando dalla Messa:

il ragù (quello cotto a lungo, con le braciole), i peperoni imbottiti,

l’arrosto, la parmigiana, le castagne arrosto, i dolci … l’odore di

muffa che usciva dalle finestrelle basse delle cantine, misto all’odore

del vino (perché in tanti facevano il vino in casa); poi i rumori, il

tintinnio di tegami, posate, piatti, perché tutto doveva essere pronto

già da tempo, prima che ci si sedesse a tavola. Le mamme che cantavano

cucinando o svolgendo i lavori di casa. Tutto scorreva lento, nessuno

aveva fretta, nessuno gridava: «Sbrigati, è tardi!». Ora si corre, non

si ha il tempo di gustare i piccoli piaceri della vita. Siamo sempre

tutti arrabbiati, anche quando nessuno ci disturba …

Carolina Borriello

Le foto del centro storico sono di

Adamo Candelmo